ご案内終了

白鞘・御拵え

水心子正秀は、新々刀の生みの親ともいわれる新々刀の先駆者で、寛延3年(1750)現在の山形市近くの赤湯在で生まれます。 後に自著の中で、小さい頃から刀を鍛えることが好きであったと記しており、22歳の時に刀鍛冶として独立、安永3年(1774)藩主・秋元家の臣となり藩工を務め、川部儀八郎正秀と改名し、水心子と号します。 天明元年(1781)に江戸に出て秋元家中屋敷に於いて、鍛錬法の研究を本格的に始動します。 備前伝を石堂是一に、相州伝を山村綱広より学び更に、正秀は独自の工夫と研究を重ね、多くの著書を残しています。

刀剣は鎌倉、南北朝時代の古作の伝法に復帰することが正しいと提唱し、復古刀論を唱えて自らも実践しました。 文政元年(1818)には、息子の貞秀に正秀銘を譲り、自身は「天秀」と名して、大慶直胤や細川正義などの百名を数える多くの門弟を育成し又、刀剣学者でもありました。文政8年10月没、享年76歳。

初期は古刀の相州伝法を用いて鍛錬に励み、相州伝の古刀上位作の写しものを、多く製作しています。 中期の寛政、享和頃は、大阪新刀の助広及び井上真改の作風に私淑して、濤欄乱れや直刃を得意としており、晩年は復古刀論を唱え備前伝に転向します。

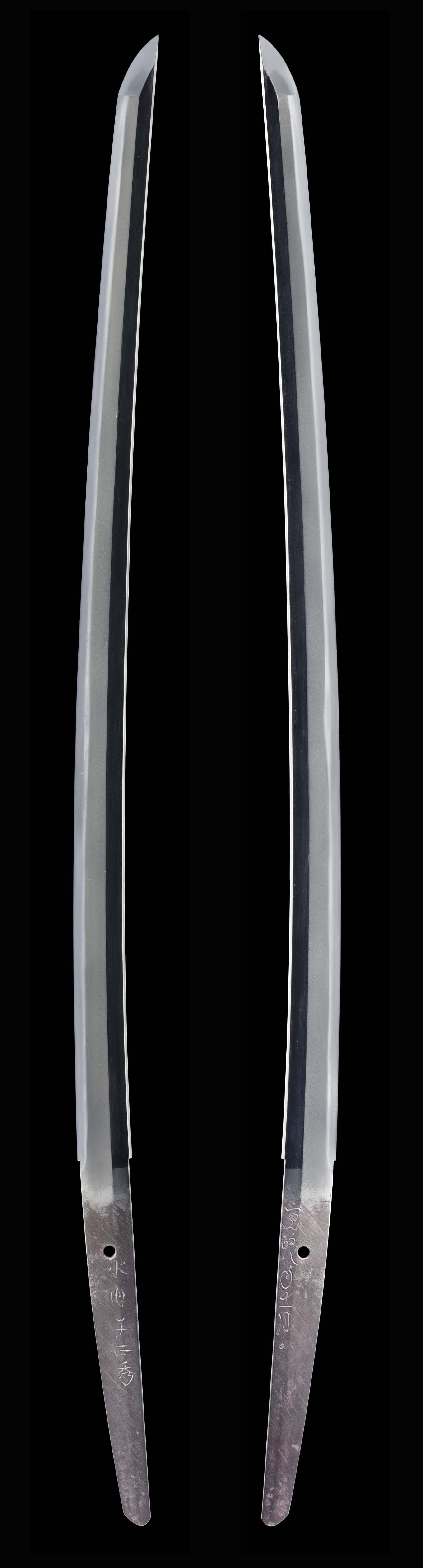

正秀の作品は、後期(文化・文政頃)の復古刀論を唱える以前の、中期頃に製作していた、大阪新刀を理想とする作刀に優品が多く、その好例が本作といえます。

小板目肌微細よく詰み、地鉄は明るく、直刃の刃文は匂口深く明るく冴え、所々に黒い大粒の裸沸が地にこぼれるところは、正秀の個性が伺えます。帽子直ぐに小丸。 茎 生ぶ、鑢目筋違、化粧鑢つく。

本作のねらいは真改と思われ、大阪新刀を理想としながらも、独自の作風を樹立していく壮年期の優品で出来が良く、保存状態が完璧な一口です。

>

>