ご案内終了

白鞘入り

「日本刀の祖」とされている安綱は、伯耆国(鳥取県西部)の刀匠で、直刀より反りのある日本刀の様式が確率した、平安時代中期から後期の最古の刀匠です。

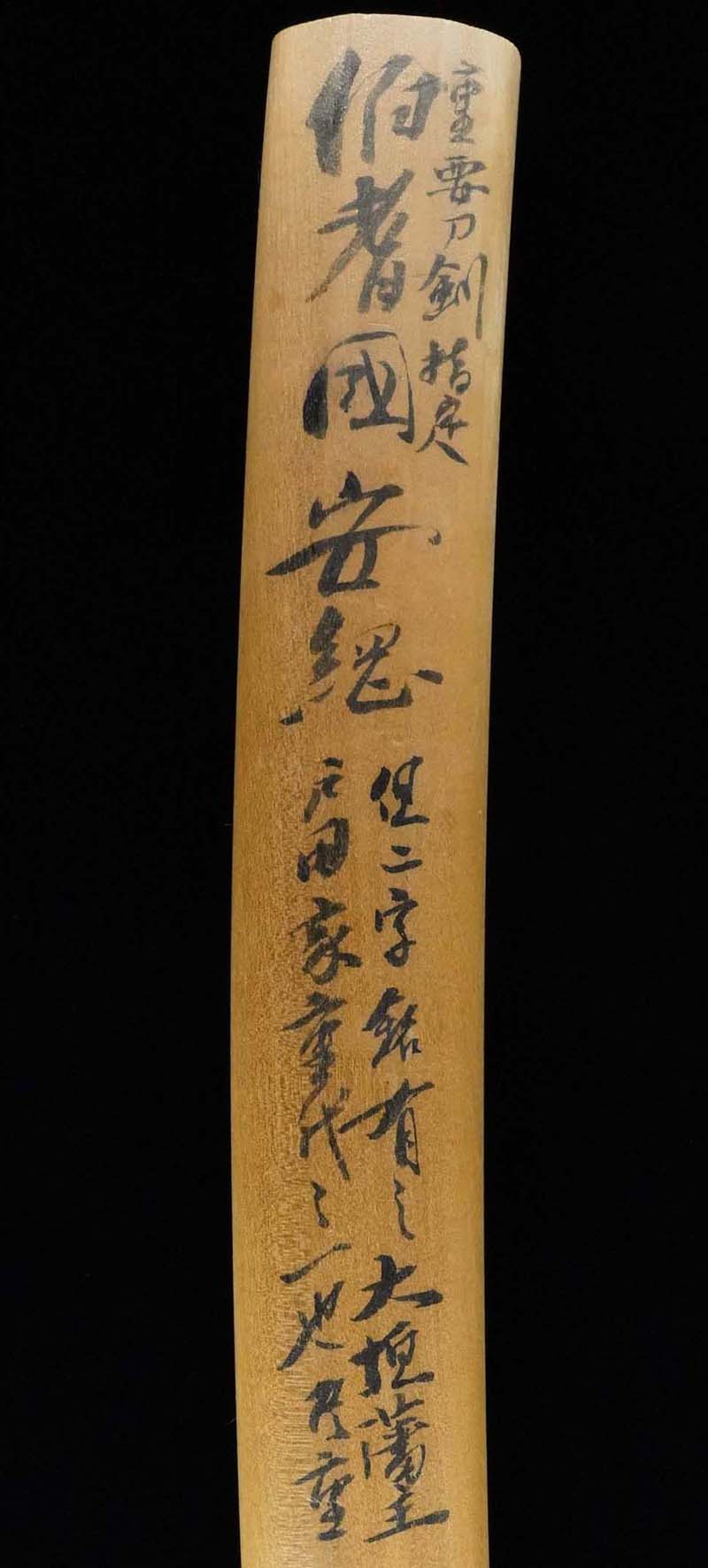

安綱は日本刀の中でも、名刀中の名刀とされる「天下五剣」の筆頭、童子切安綱の制作者です。 国宝・童子切安綱は源氏代々の宝剣であり「天下五剣」なかでも、最も古いことから神品とされ現在、東京国立博物館に収蔵されています。

国宝の他、四振りの貴重な太刀が重要文化財に指定されています。

太刀・安綱 〈徳川家康佩刀〉 80.6cm 紀州東照宮蔵 (生茎)

太刀・安綱 〈島津家旧蔵〉 74.9cm 文化庁保管 (生茎)

太刀・安綱 〈保科家伝来〉 69.1cm 静嘉堂文庫蔵 (磨上げ)

太刀・安綱 〈新田義貞佩刀〉 84.6cm 北野天満宮蔵 名物鬼切 (磨上げ)

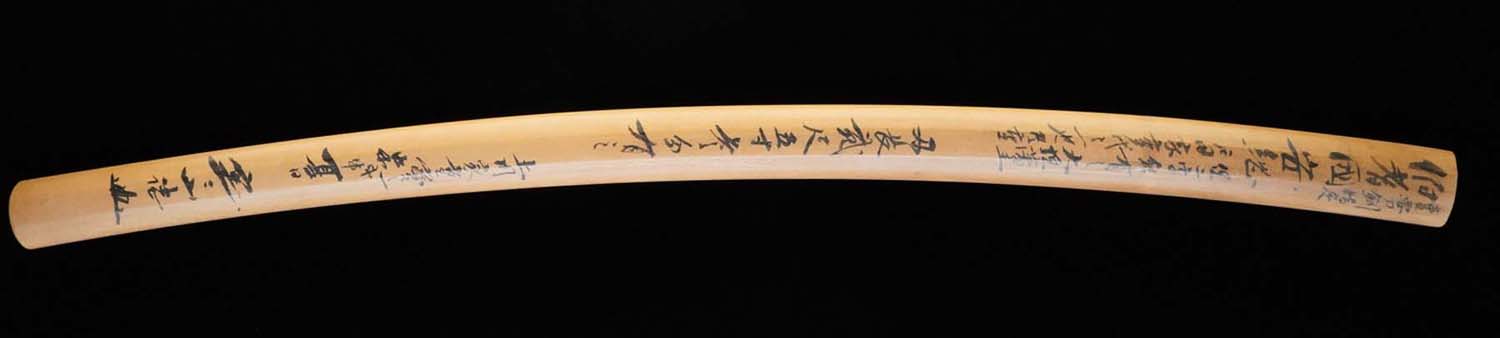

本作は国宝・童子切安綱と同様の生ぶ茎・在銘品で、腰反り高く踏張りがあり、小鋒に結ぶ体配は、平安時代の藤原文化を代表する、優美で古典的な太刀姿です。

銘を「安】の字よりも「綱」の字が大きく、「綱」の字を右に寄せてきるのが、安綱銘の特徴です。

板目肌に杢交じり、地沸よくつき、小乱れに小丁子交じり、匂い深く小沸よくつき、地斑映り立ちます。多種な刃は変化に富み、刃中に金筋等が入り区際を焼落します。帽子、浅く焼きづめとなり一部、刃縁より沸がこぼれて地に向かい筋状に現れます。

出来が優れており、制作当初の平安時代の姿を保ち・在銘であることは、現存する安綱の中でも本作は、特に称揚されます。

大垣藩・戸田家に伝わった、天下の重宝です。