(解説)

三十六歌仙は、飛鳥時代から平安時代の優れた和歌の名人を、藤原公任(966―1041)が、秀歌撰『三十六人撰』とした歌人選の総称で、その最古の写本「本三十六人家集」は現在、国宝に指定されています。 また鎌倉時代に制作された、歌仙絵巻の最高傑作、「佐竹本三十六歌仙絵巻」は、大正6年に秋田の佐竹家より売却されます。破格の金額のため、美術商が合同で購入後、数寄者の元へ納入されましたが、再び売りに出されました。しかし高額な絵巻物のため、単独での買い手が付かなかったことから、絵巻の歌仙一人ごとに裁断しました。裁断された三十七点の各断簡は現在、重要文化財に指定されて各博物館・美術館の第一級の所蔵品となり時折、一般公開されています。

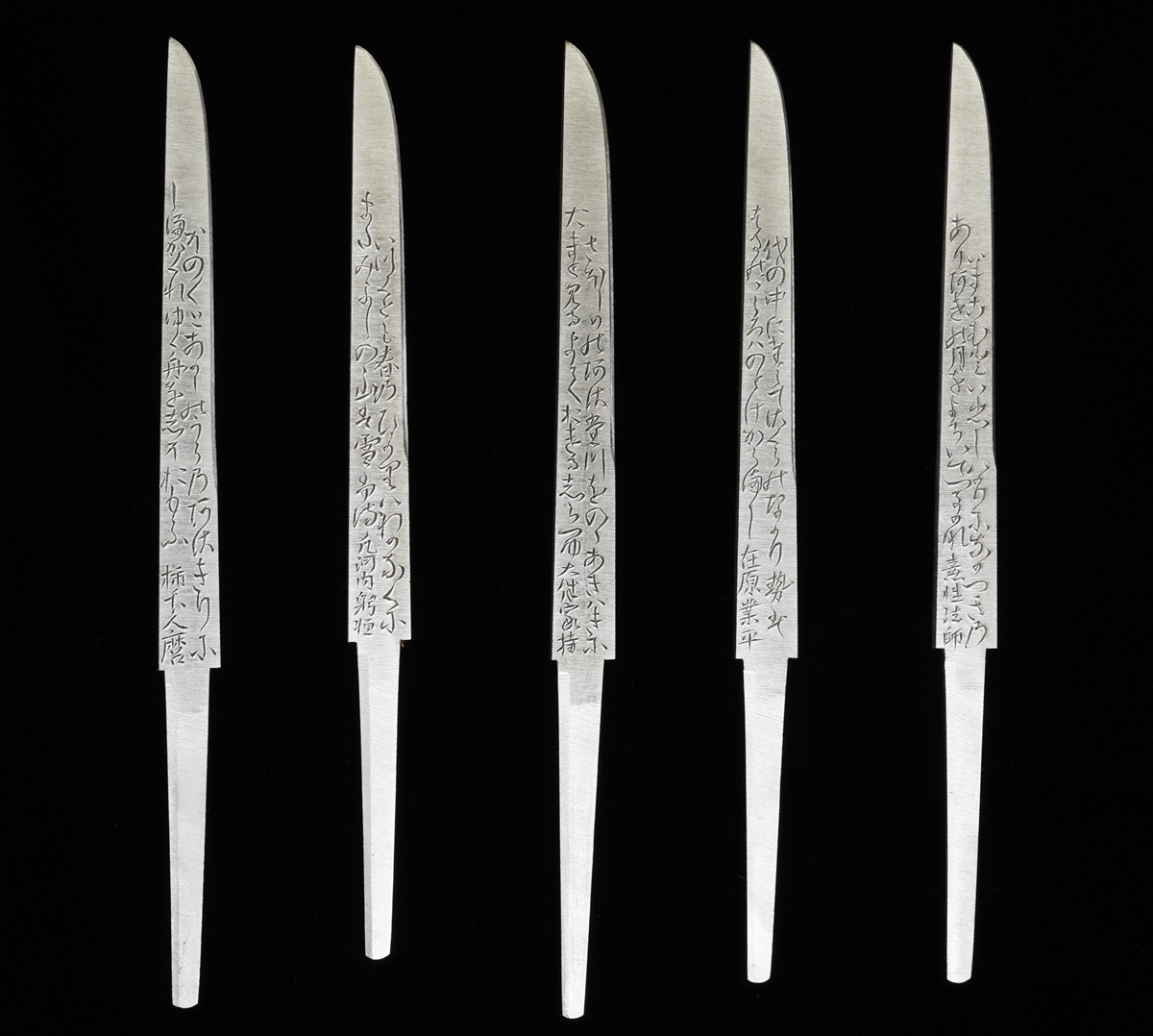

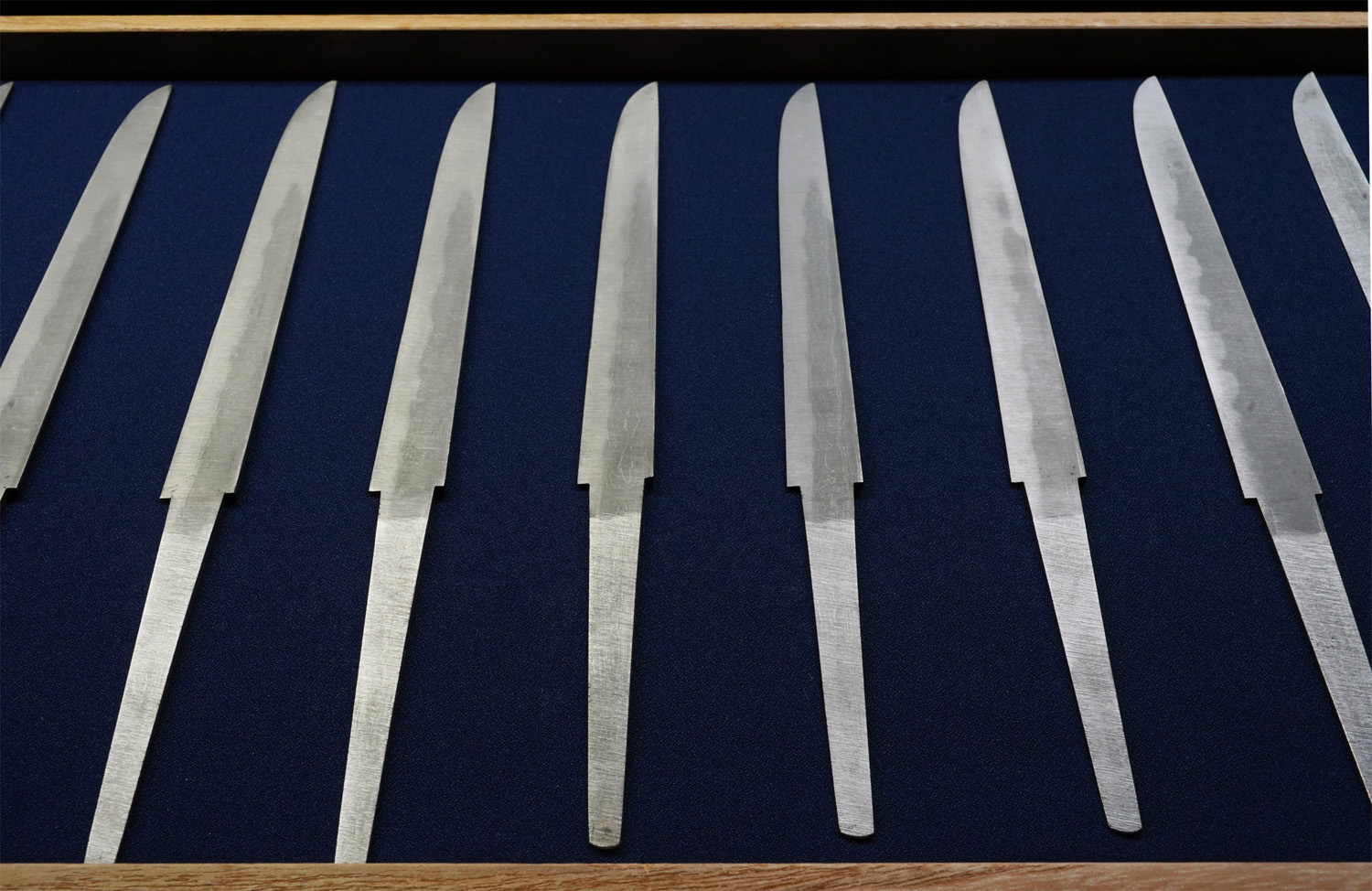

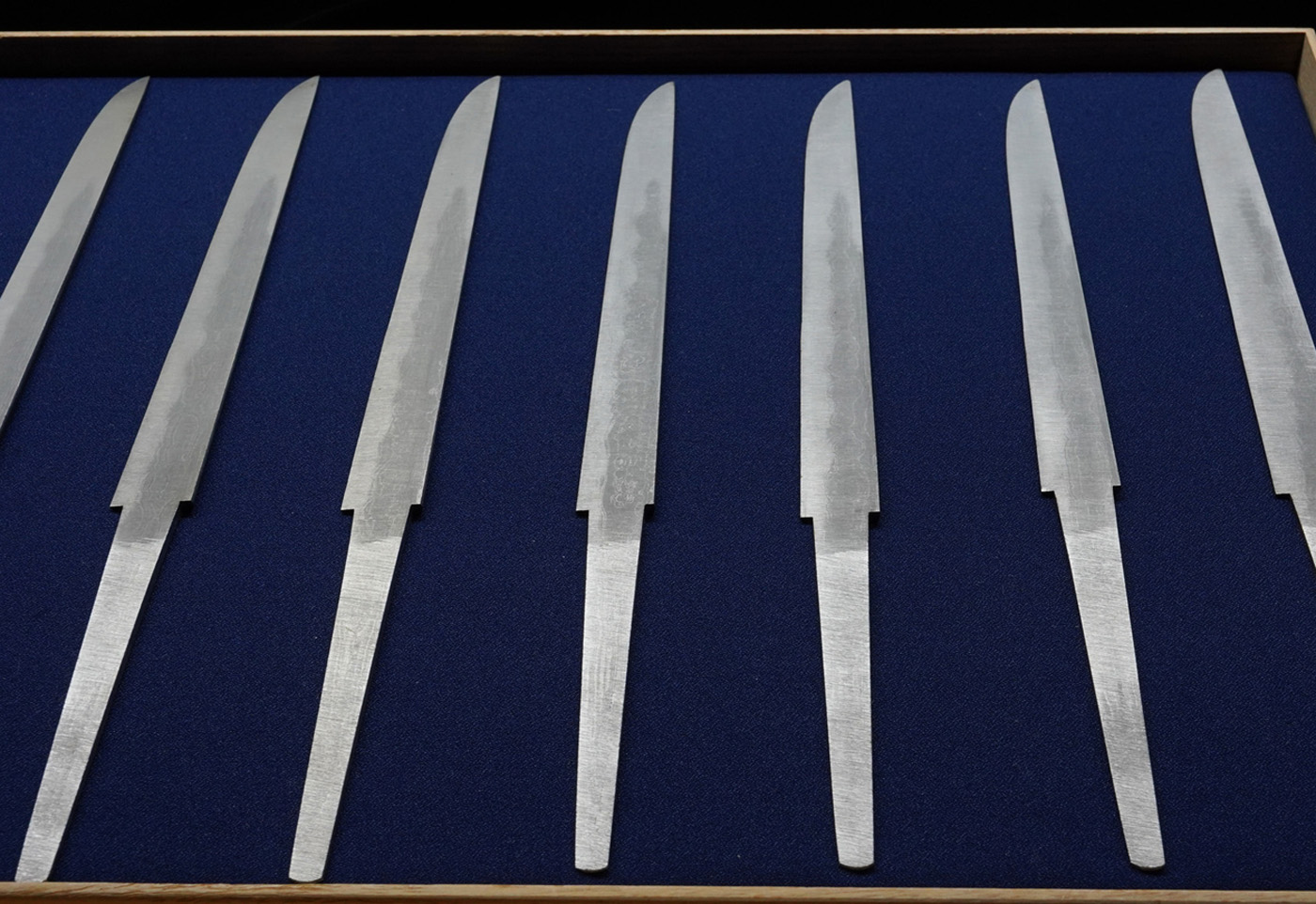

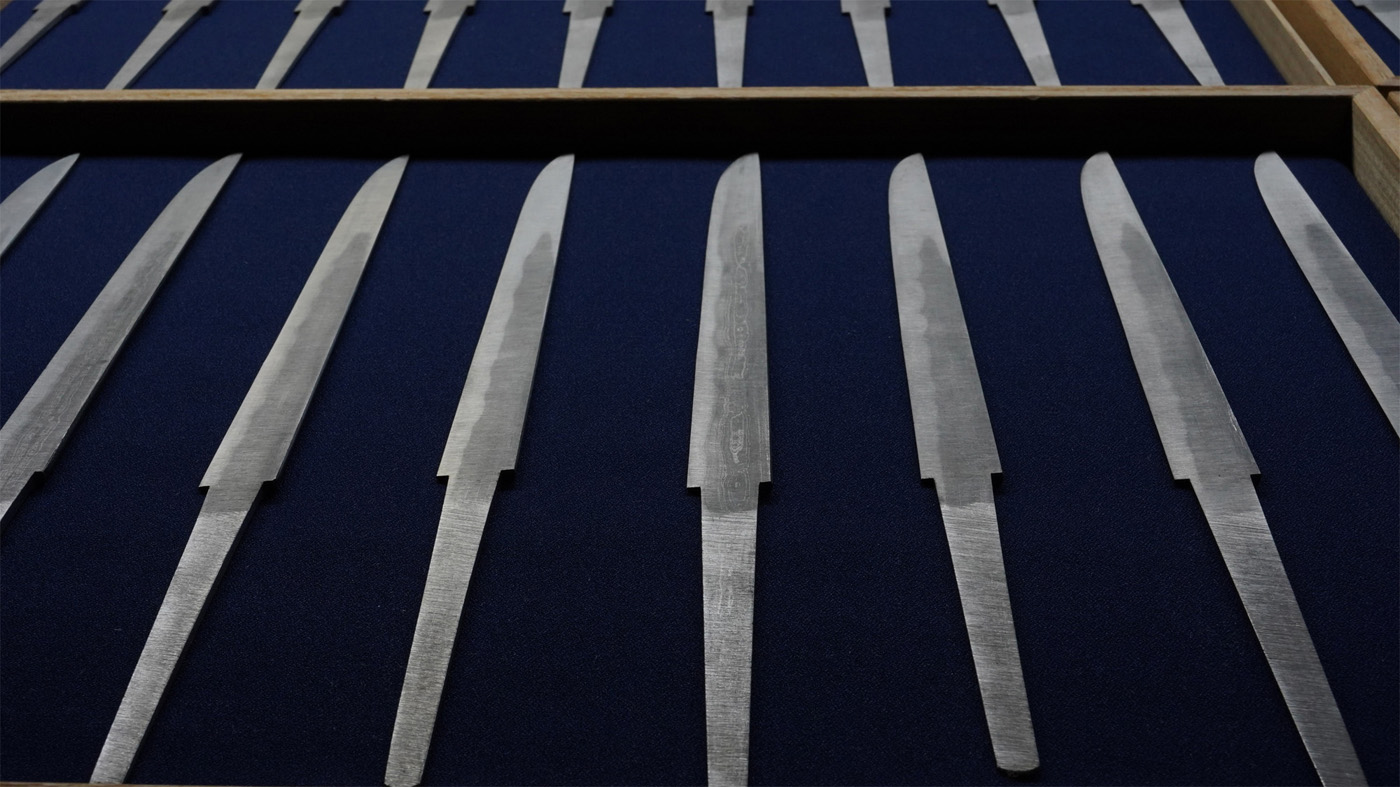

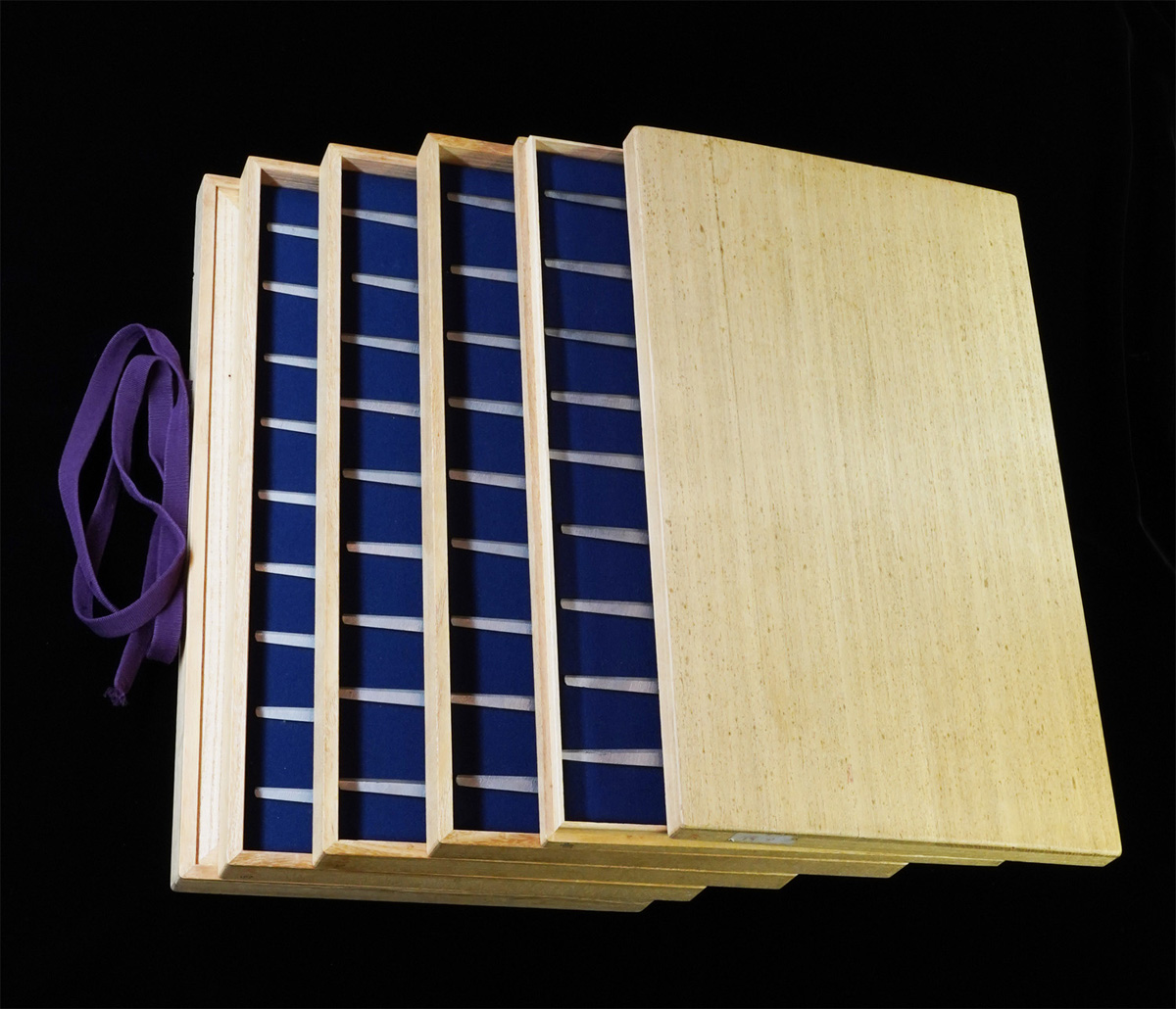

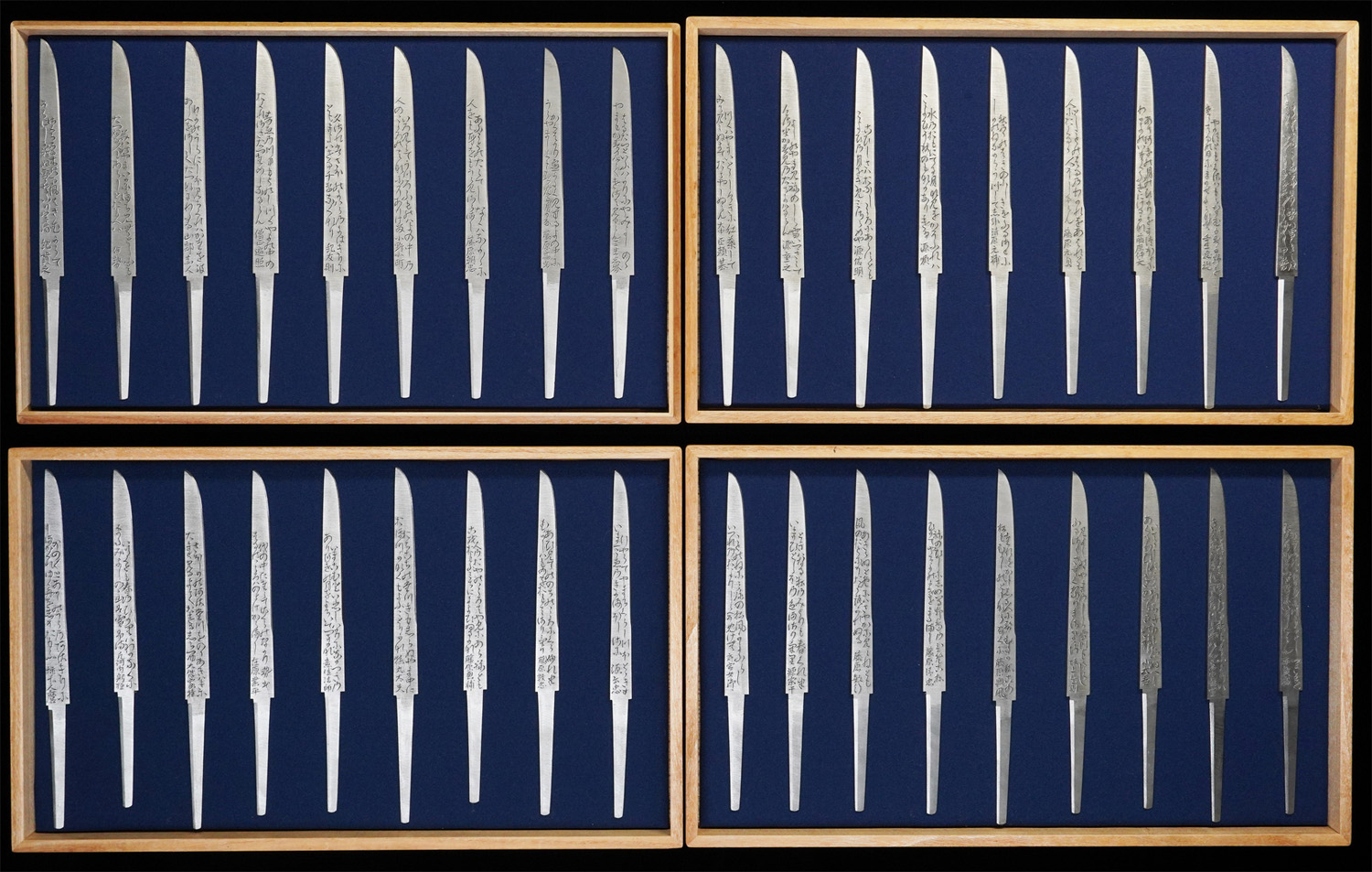

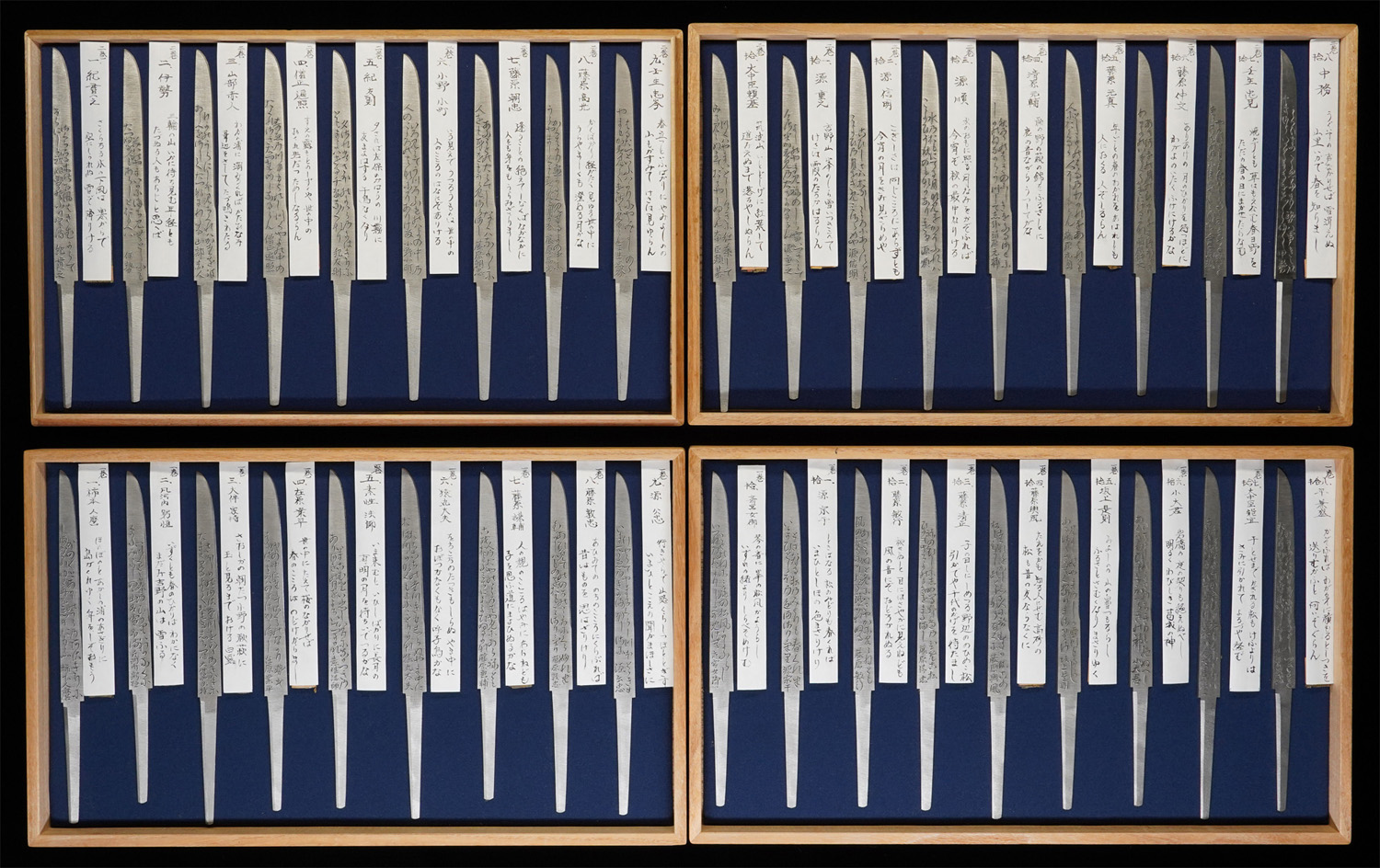

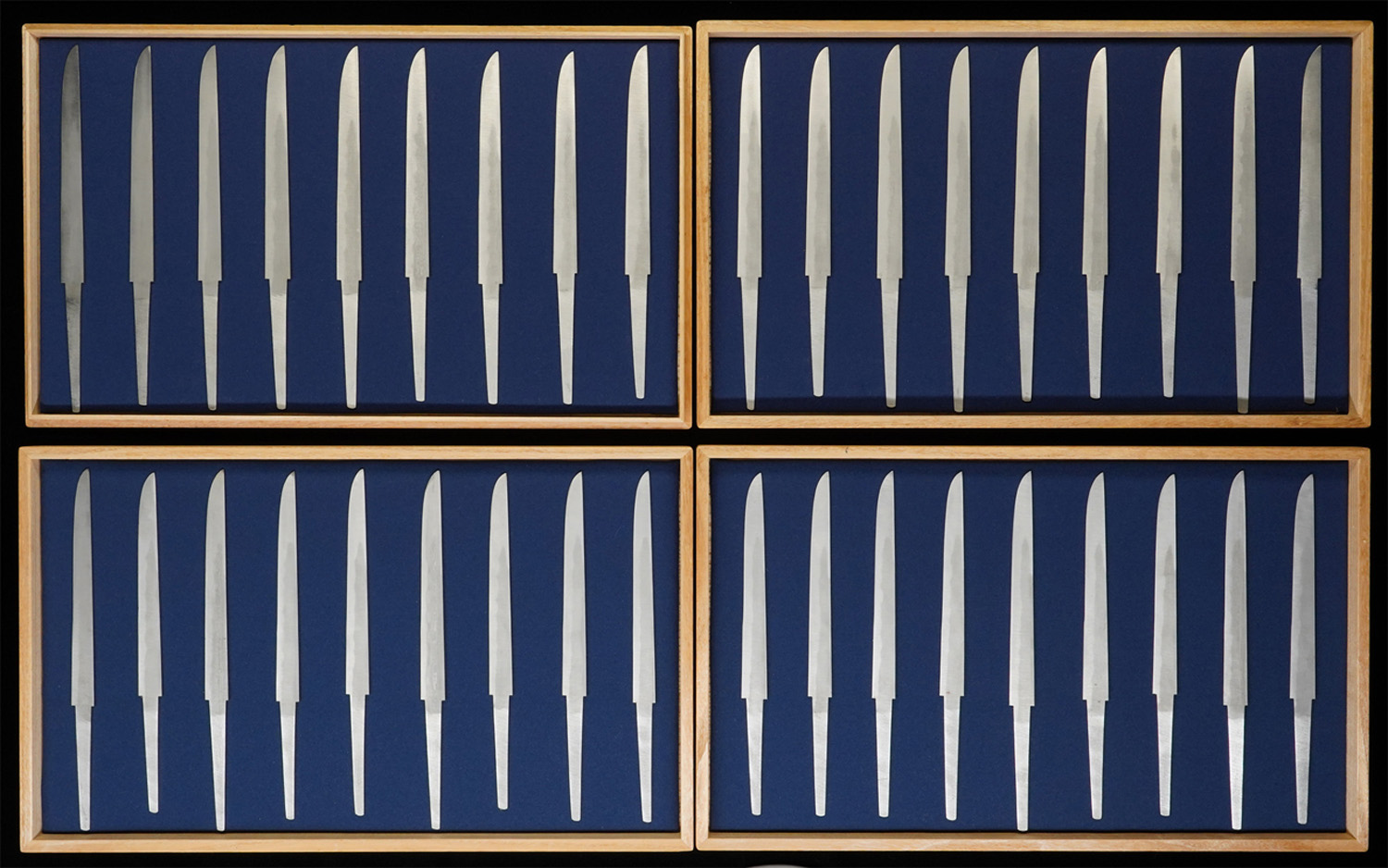

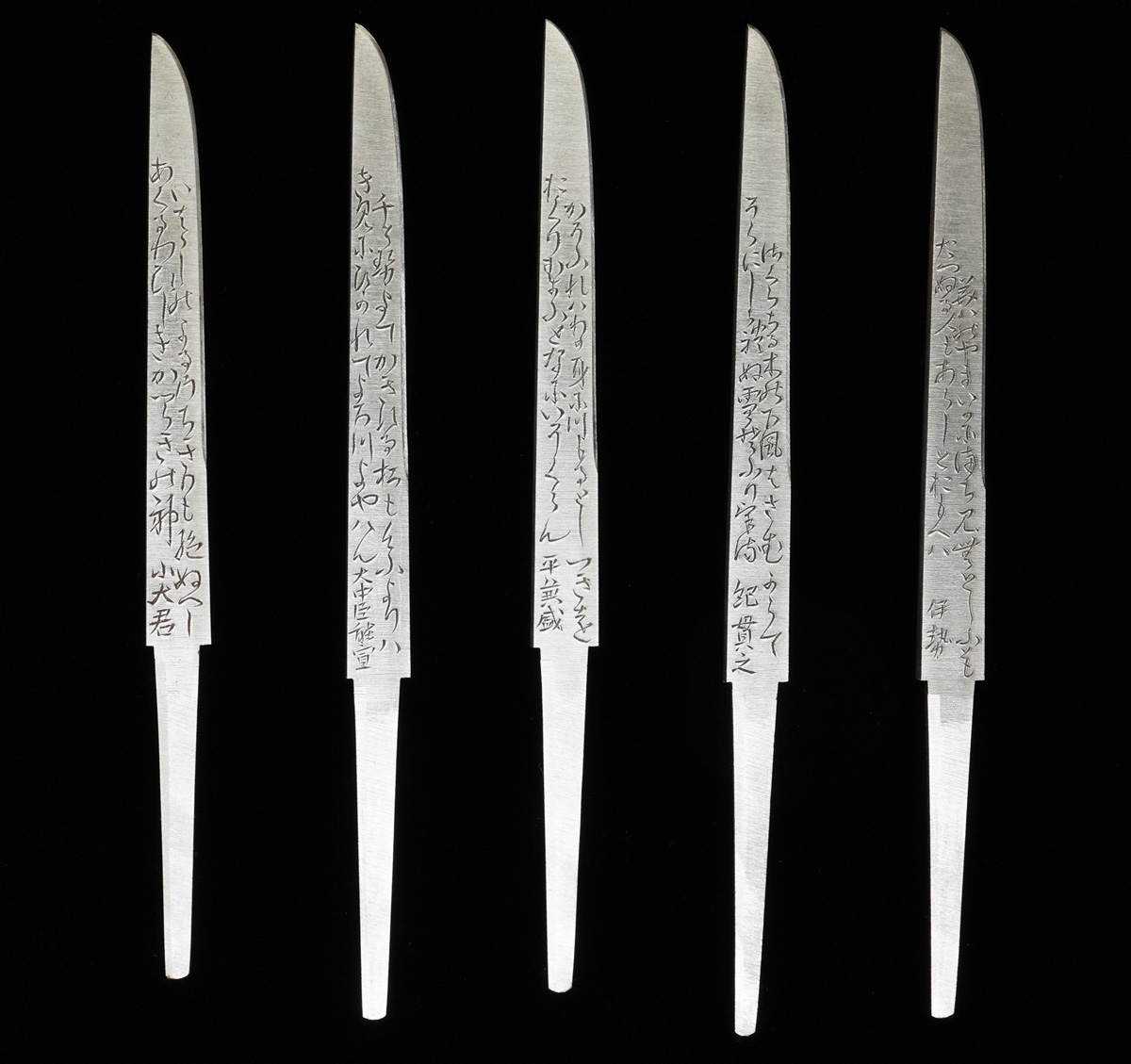

本作品は、三十六歌仙の和歌を、鏨を駆使して小刀に彫り込んだ「三十六歌仙小刀」で、三十六人の和歌を見事な草書体で刻んだ貴重な美術品です。

制作者は無鑑査刀匠・廣木弘邦 、平成25年5月 64歳没

廣木弘邦刀匠は、昭和23年福岡県生まれ、本名は広木順一。

少年時代より父の鍛錬所に入り鍛錬道具類を大人同様に使いこなしており、昭和40年に17歳で隅谷正峯刀匠(人間国宝)の最初の弟子として入門。

既に一人で作刀する技量を持ち得ていたことから、師の元での修行を1年で

終えます。その後、生涯に渡って古名刀の研究を行い、昭和48年神奈川県厚木市に鍛錬所を開設し、鎌倉時代の鍛錬方法の研究に取り組み、見事にその再現に成功しました。 異なる地域の砂鉄の採取から始まり、独自で製鉄した材料の玉鋼を使い、日々研究に取り組み、昭和58年紺綬褒章、昭和60年 伊勢神宮式年遷宮の御神刀を制作、平成8年日本美術刀剣保存協会の無鑑査に認定され同年、鎌倉鶴岡八幡宮にて奉納鍛錬を行ないます。新作名刀展にて文化庁長官賞、毎日新聞社賞、寒山賞、日本美術刀剣保存協会会長賞などの数多い受賞歴が、研究成果として現れました。

本作品「三十六歌仙小刀」は、広木刀匠により1点ずつ入念に鍛えられており、36点の小刀は刀と同様に変化に富む異なった焼入れが施されています。 未研磨の現状でも地鉄の鍛え肌と刃文を鑑賞することが出来ます。

後世へ伝えなくてはならない、貴重な文化財の一つと言えます。

(解説)

三十六歌仙は、飛鳥時代から平安時代の優れた和歌の名人を、藤原公任(966―1041)が、秀歌撰『三十六人撰』とした歌人選の総称で、その最古の写本「本三十六人家集」は現在、国宝に指定されています。 また鎌倉時代に制作された、歌仙絵巻の最高傑作、「佐竹本三十六歌仙絵巻」は、大正6年に秋田の佐竹家より売却されます。破格の金額のため、美術商が合同で購入後、数寄者の元へ納入されましたが、再び売りに出されました。しかし高額な絵巻物のため、単独での買い手が付かなかったことから、絵巻の歌仙一人ごとに裁断しました。裁断された三十七点の各断簡は現在、重要文化財に指定されて各博物館・美術館の第一級の所蔵品となり時折、一般公開されています。

本作品は、三十六歌仙の和歌を、鏨を駆使して小刀に彫り込んだ「三十六歌仙小刀」で、三十六人の和歌を見事な草書体で刻んだ貴重な美術品です。

制作者は無鑑査刀匠・廣木弘邦 、平成25年5月 64歳没

廣木弘邦刀匠は、昭和23年福岡県生まれ、本名は広木順一。

少年時代より父の鍛錬所に入り鍛錬道具類を大人同様に使いこなしており、昭和40年に17歳で隅谷正峯刀匠(人間国宝)の最初の弟子として入門。

既に一人で作刀する技量を持ち得ていたことから、師の元での修行を1年で

終えます。その後、生涯に渡って古名刀の研究を行い、昭和48年神奈川県厚木市に鍛錬所を開設し、鎌倉時代の鍛錬方法の研究に取り組み、見事にその再現に成功しました。 異なる地域の砂鉄の採取から始まり、独自で製鉄した材料の玉鋼を使い、日々研究に取り組み、昭和58年紺綬褒章、昭和60年 伊勢神宮式年遷宮の御神刀を制作、平成8年日本美術刀剣保存協会の無鑑査に認定され同年、鎌倉鶴岡八幡宮にて奉納鍛錬を行ないます。新作名刀展にて文化庁長官賞、毎日新聞社賞、寒山賞、日本美術刀剣保存協会会長賞などの数多い受賞歴が、研究成果として現れました。

本作品「三十六歌仙小刀」は、広木刀匠により1点ずつ入念に鍛えられており、36点の小刀は刀と同様に変化に富む異なった焼入れが施されています。 未研磨の現状でも地鉄の鍛え肌と刃文を鑑賞することが出来ます。

後世へ伝えなくてはならない、貴重な文化財の一つと言えます。

【取り扱い品】

金属工芸 (置物、花器、香炉)、武具 (兜)、武具 (鎧)、日本刀(太刀、刀、脇差、短刀、槍、薙刀)、お拵え、刀装具(鍔、目貫、小柄、笄、縁頭、)、漆芸品(ぬりもの)、蒔絵工芸、屏風 等

買取も随時いたしております。

>

>